以下各種金光布袋戲照片由王淳美攝於台北偶戲館,2006.10.28

由台北偶戲館與「九歌兒童劇團」主辦的「台灣金光布袋戲大展」

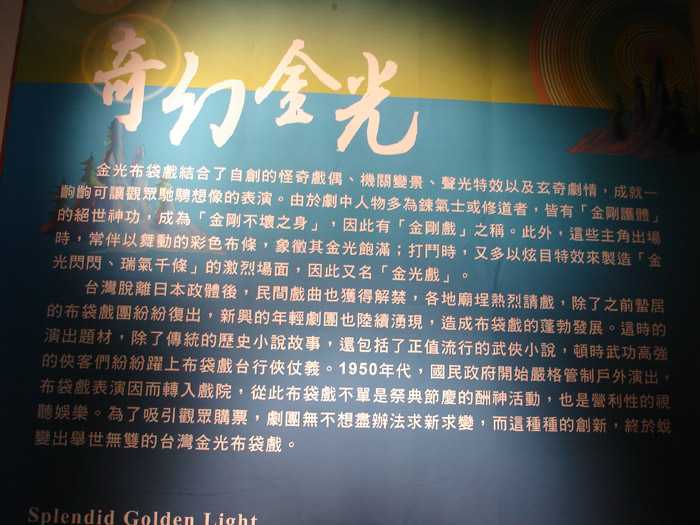

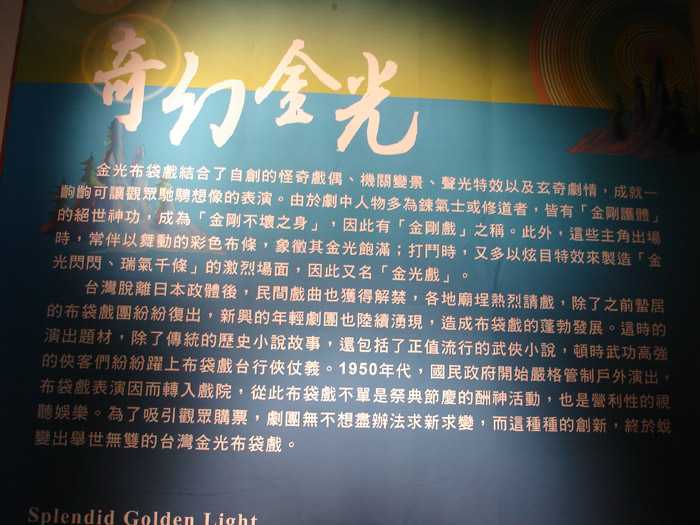

金光布袋戲介紹

「海底昇仙俠變體之九頭十八隻手」,總高125公分,「隆興閣」提供

「五爪金鷹」乃廖來興轟動中南部的成名作,「隆興閣」提供

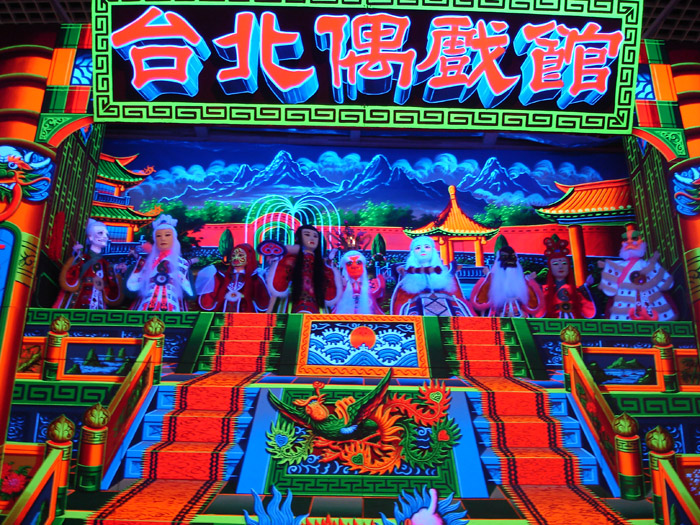

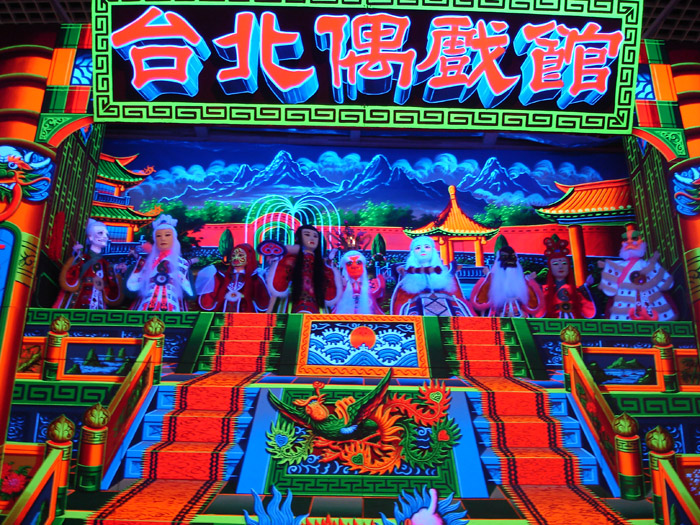

台北偶戲館的戲棚

「轟動武林,驚動萬教」的史艷文,「真五洲」提供

史艷文介紹

「苦海女神龍」乃史艷文的情人之一,「真五洲」提供

「大俠百草翁」是金光戲的傳奇之一,十幾年共演出數千場,「新興閣」提供

以下各種金光布袋戲照片由王淳美攝於台北偶戲館,2006.10.28

由台北偶戲館與「九歌兒童劇團」主辦的「台灣金光布袋戲大展」

金光布袋戲介紹

「海底昇仙俠變體之九頭十八隻手」,總高125公分,「隆興閣」提供

「五爪金鷹」乃廖來興轟動中南部的成名作,「隆興閣」提供

台北偶戲館的戲棚

「轟動武林,驚動萬教」的史艷文,「真五洲」提供

史艷文介紹

「苦海女神龍」乃史艷文的情人之一,「真五洲」提供

「大俠百草翁」是金光戲的傳奇之一,十幾年共演出數千場,「新興閣」提供

古典布袋戲使用的是一尺(30cm)左右的小戲偶,偶頭是手工木雕,臉譜造型除了按照年齡、性別不同雕刻外,也依照角色的個性,用黑色代表粗魯莽撞,紅色代表忠心、誠實,青色代表陰險毒辣,來塑造花臉型偶頭;戲偶所穿的衣服,更代表傳統社會階級,貴族穿著華麗的衣服,繡著動物、花、鳥的圖騰,平民百姓則只能穿素色無花的衣服。

1950年金光布袋戲流行,為適應需要,戲偶增大為一尺半(45cm),偶頭依編劇的創作,突破以往造型,成為千奇百怪的型態,衣服則大幅度簡化;到了1970年代電視布袋戲,更把戲偶拉大為三尺(90cm),偶頭大小近似人體比例,衣服雖不強調刺繡,但會依照角色性別做整體造形設計。

至於表演舞臺方面,變化極大,古典布袋戲使用木雕彩樓,侷限於較狹窄的空間;1950年代金光布袋戲則加大表演空間,用簡便彩繪布景做舞臺,加大戲偶舞弄的範圍;到了1970年代電視布袋戲更跳脫固定舞臺,搭設複雜、變化立體的布景做舞臺,以擴大戲偶揮灑想像空間。

目前台灣布袋戲仍在遞變中,代表傳統、固有色彩的古典布袋戲仍有演出,但已經僅限於少數具有古老傳承的老戲團;大多數的劇團,多是在廟會演出金光布袋戲,有的極盡聲光特技效果,有的僅能隨著錄音口白操作戲偶;而電視布袋戲則僅由少數幾個家族成員經營 。